Лазарь (Эль) Лисицкий — художник, конструктор, графический дизайнер, инженер и архитектор. Он считается одним из основоположников советского авангарда.

Лисицкий родился под Смоленском. В юности переехал в Витебск, чтобы обучаться живописи у Юделя Пэна, наставника Марка Шагала. Позднее получил образование архитектора — сначала в Германии, а потом в Москве, в Рижском политехническом институте, эвакуированном во время Первой мировой войны. Лазарь взял псевдоним Эль в 1920 году, это сокращение от его имени на идише — Элиэзер.

Лисицкий смело экспериментировал с формами и оставил богатое наследие в разных областях — от архитектуры до полиграфии. Рассмотрим разные вехи его творчества.

Содержание

- Проуны: синтез живописи и архитектуры

- Типографика журнала «Огонек»: графика нового времени

- Экспозиция как манифест: дизайн выставок

- Верстка поэзии: визуальный ритм Маяковского

- Фотоколлажи: монтаж как язык авангарда

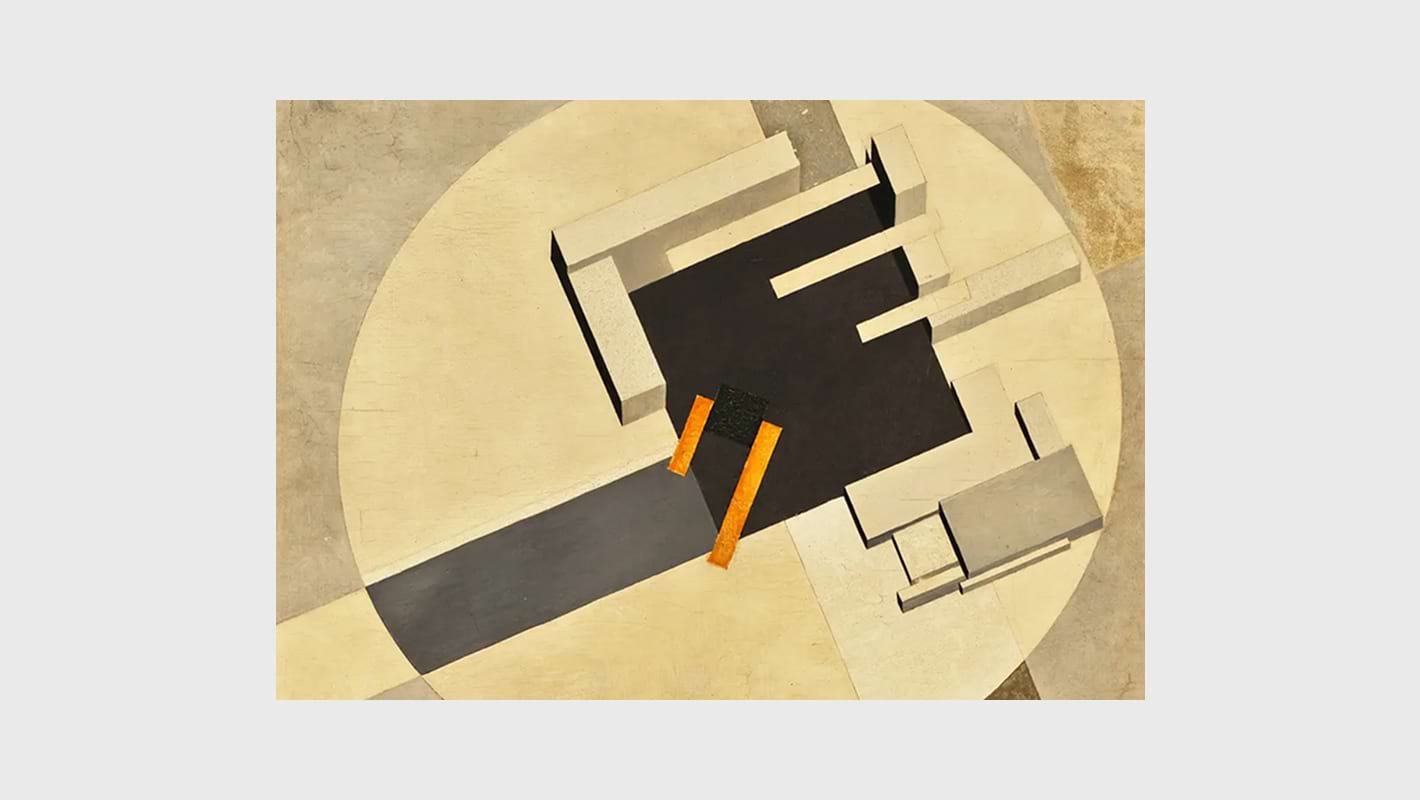

Проуны: синтез живописи и архитектуры

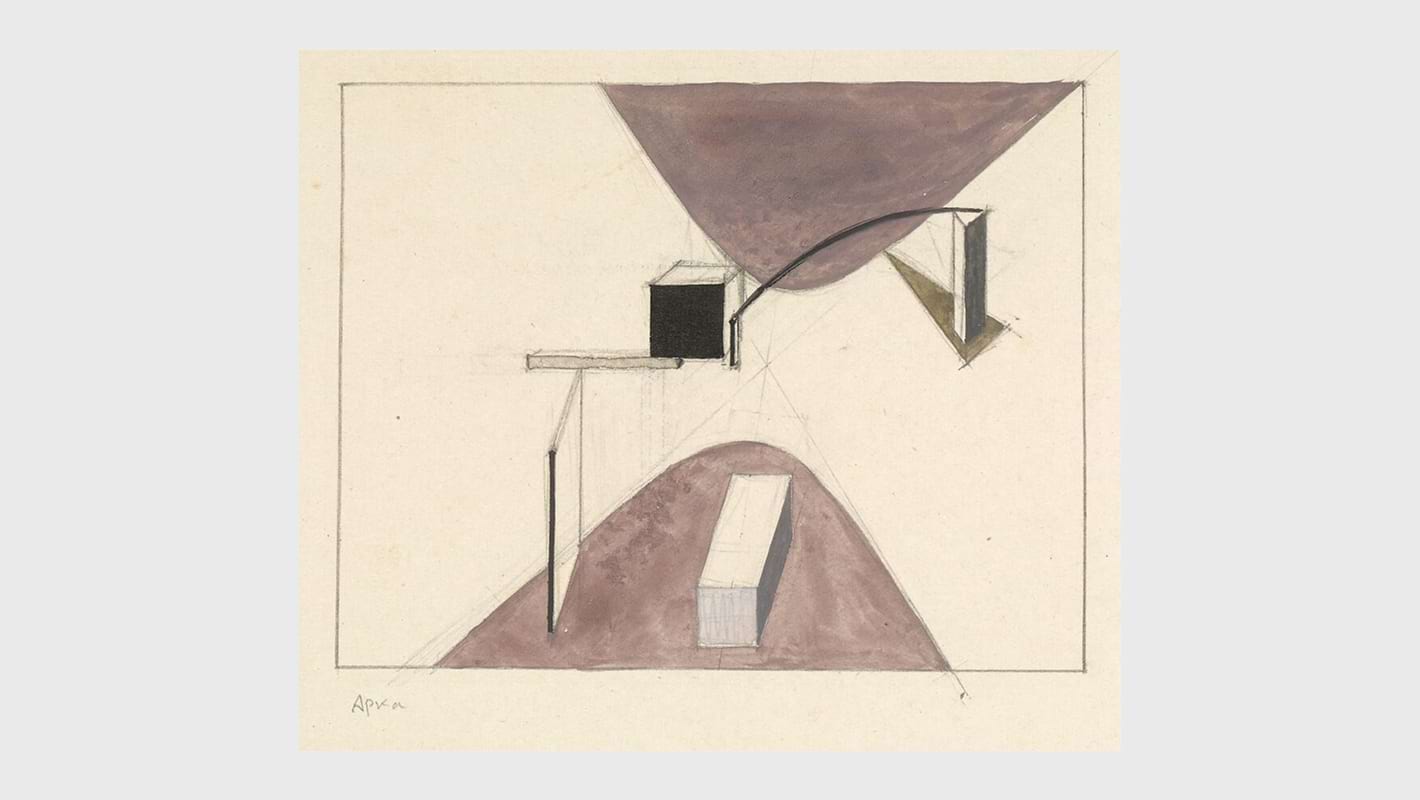

Это «проект утверждения нового», авторская концепция Лисицкого. В 1919 году он вместе с Казимиром Малевичем начал экспериментальную работу над супрематическим миром будущего.

Художники искали способы перенести живопись супрематистов в архитектуру. Лисицкий начал создавать композиции из плоских и трехмерных объектов. С помощью оттенков цветов авангардист стремился передать плотность и текстуру разных материалов. Проуны должны были стать чертежами для архитектурных сооружений.

В 1920 году творческие пути Малевича и Лисицкого разошлись. Но архитектор продолжал работу над проунами. Он презентовал чертежи на международной выставке в Дюссельдорфе в 1922 году. Затем выставлялся с ними в Амстердаме и Берлине, макеты некоторых проунов сам сооружал из фанеры.

Необычные композиции принесли мастеру известность во всей Европе. В частности, они повлияли на художников Баухауса, знаменитой немецкой школы архитектуры и дизайна. Однако в 1924-м Лисицкий остыл к этому проекту и посвятил себя работе в других направлениях.

Типографика журнала «Огонек»: графика нового времени

Среди множества архитектурных проектов Лисицкого до реализации дошел только один. Это типография журнала «Огонек» в Москве. Ее воздвигли в 1932 году. Над проектом мастер работал всего шесть недель. Это комплекс зданий в стиле конструктивизм: несколько редакционных корпусов, печатный цех, трансформаторная подстанция и гараж.

Интересная особенность проекта — сочетание больших вертикальных остекленных поверхностей с маленькими круглыми окнами-иллюминаторами. В 2007 году архитектурный комплекс получил статус объекта культурного наследия.

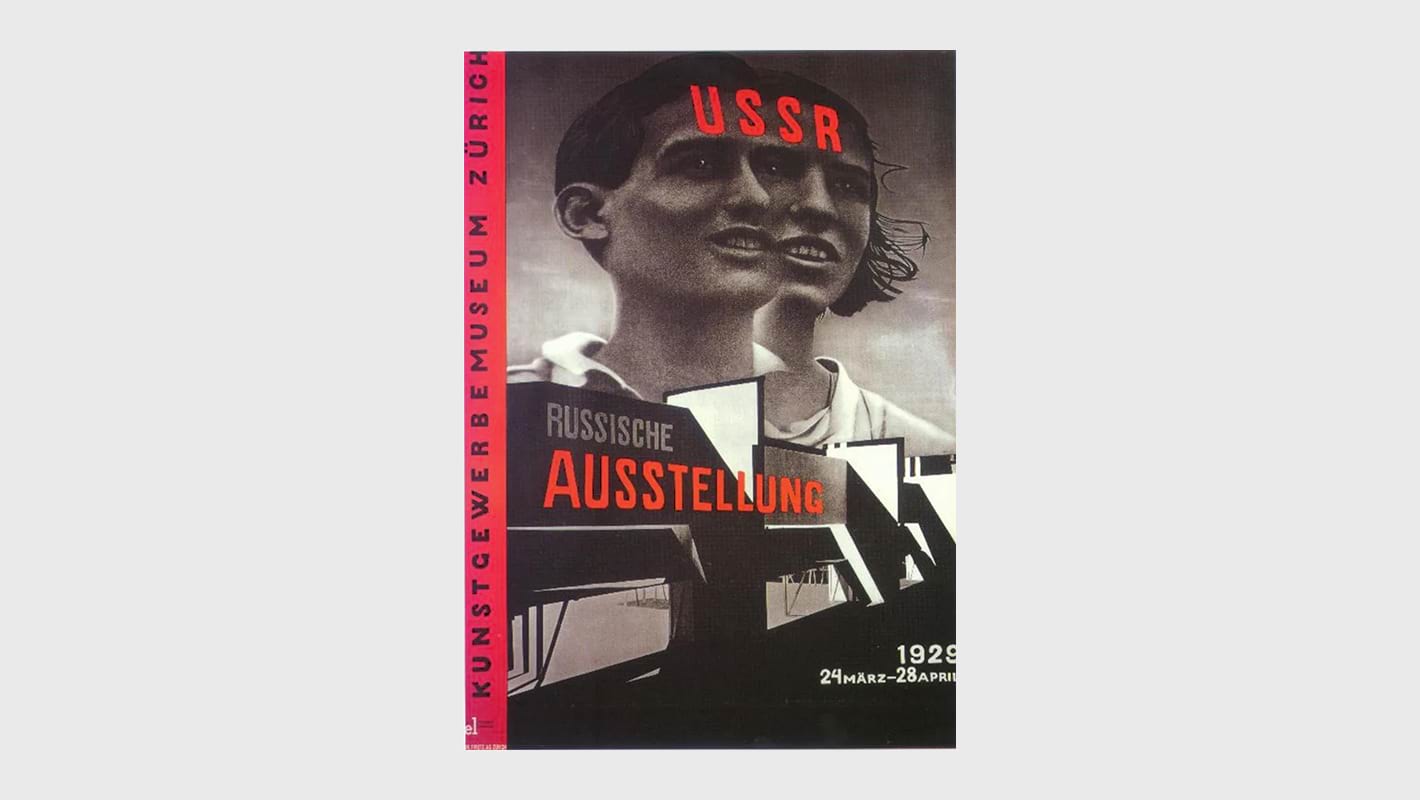

Экспозиция как манифест: дизайн выставок

Мастер всегда отличался неординарным подходом к экспонированию работ. Например, на выставке проунов в Амстердаме он использовал краску, которая меняет оттенок в зависимости от угла обзора. Так у публики создавалось ощущение, что поверхность действительно переливается разными цветами. В Берлине макеты проунов были призваны задавать зрителям направление для осмотра выставки.

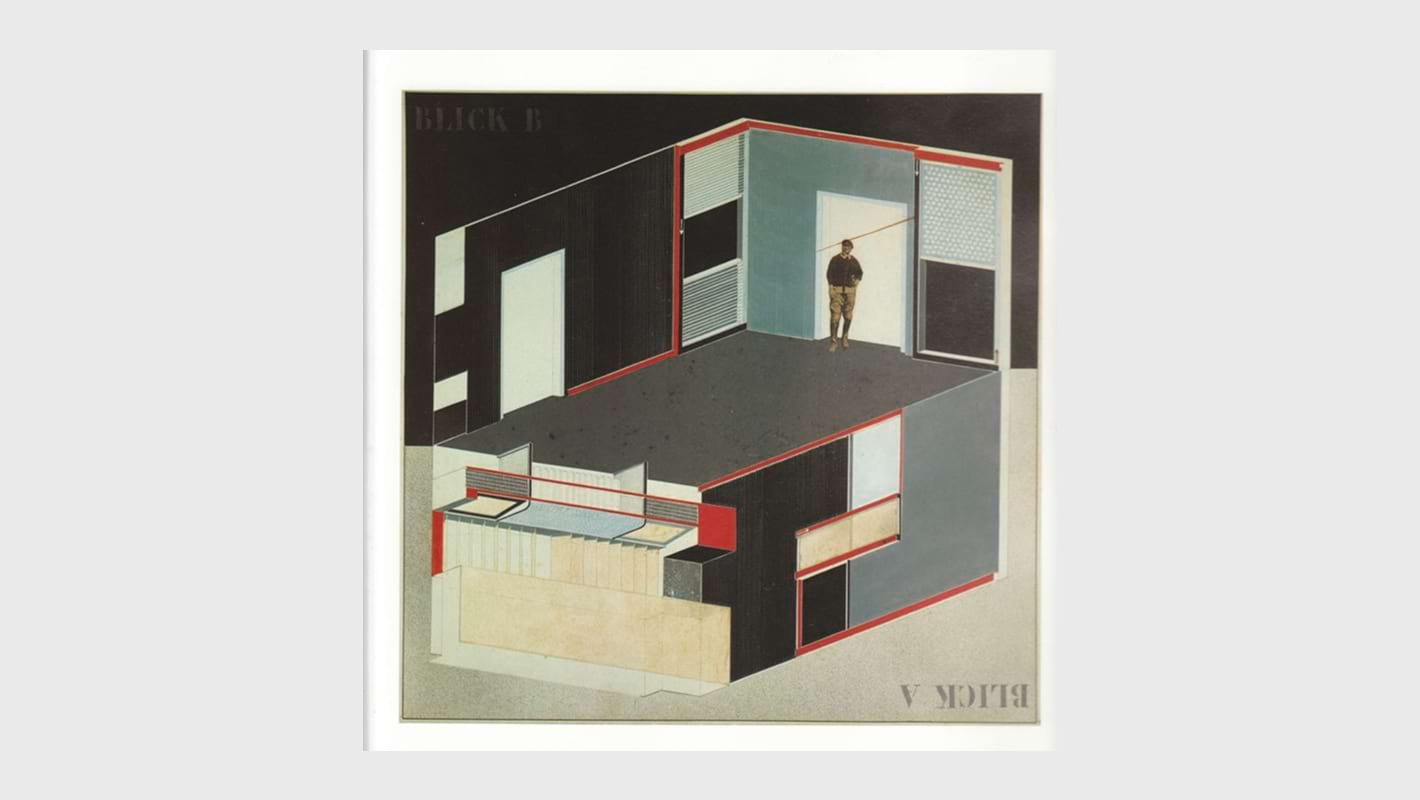

В 1927 году Лисицкий работал над выставкой «Кабинет абстракций». Он решил добавить интерактивности: картины были расположены под жалюзи — зрители сами решали, хотят ли они открыть или закрыть каждое полотно. А одну из скульптур авангардист разместил в зеркальном углу, чтобы зрители могли одновременно увидеть ее с нескольких ракурсов.

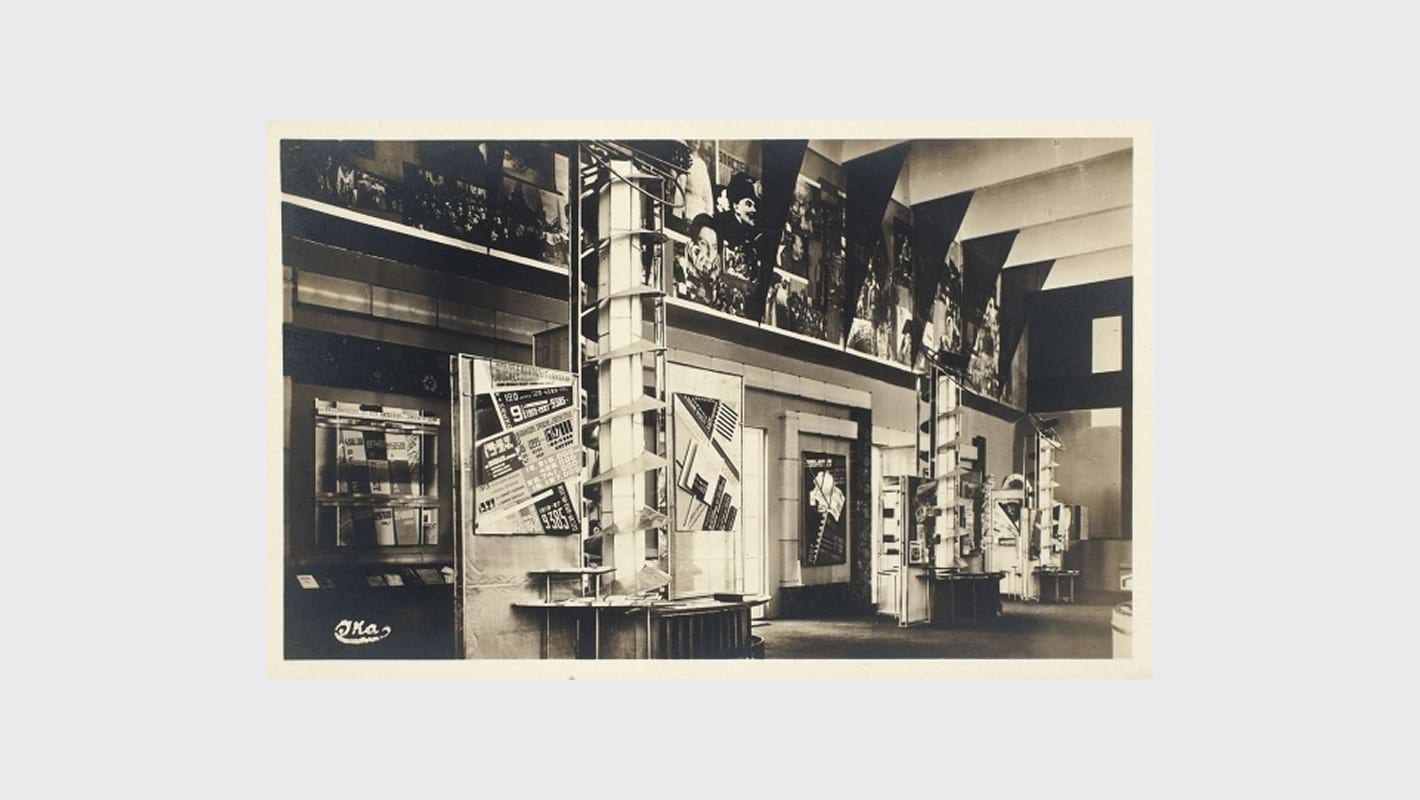

Лисицкий спроектировал павильон СССР для международной выставки «Пресса» в Кельне. Он отличался свободной планировкой без разделения на залы. Внутри были необычные светящиеся надписи, декоративные конструкции из геометрических форм, фотоколлажи и витрины со сложной конфигурацией.

Также были показаны движущиеся установки, они демонстрировали бесперебойное советское производство. Несмотря на то, что идеологический посыл не был близок немецкому зрителю, журналисты Германии высоко оценили новаторский подход художника.

Верстка поэзии: визуальный ритм Маяковского

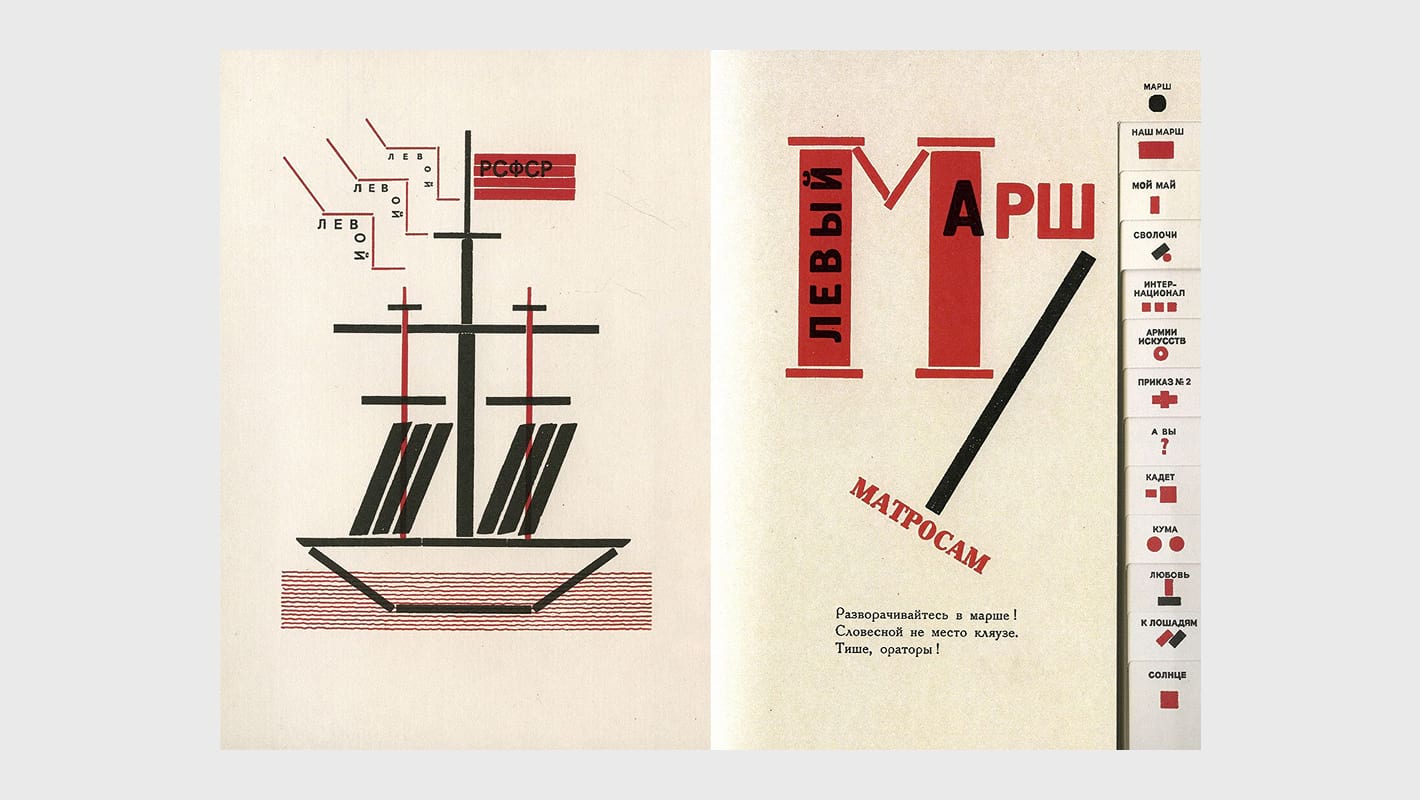

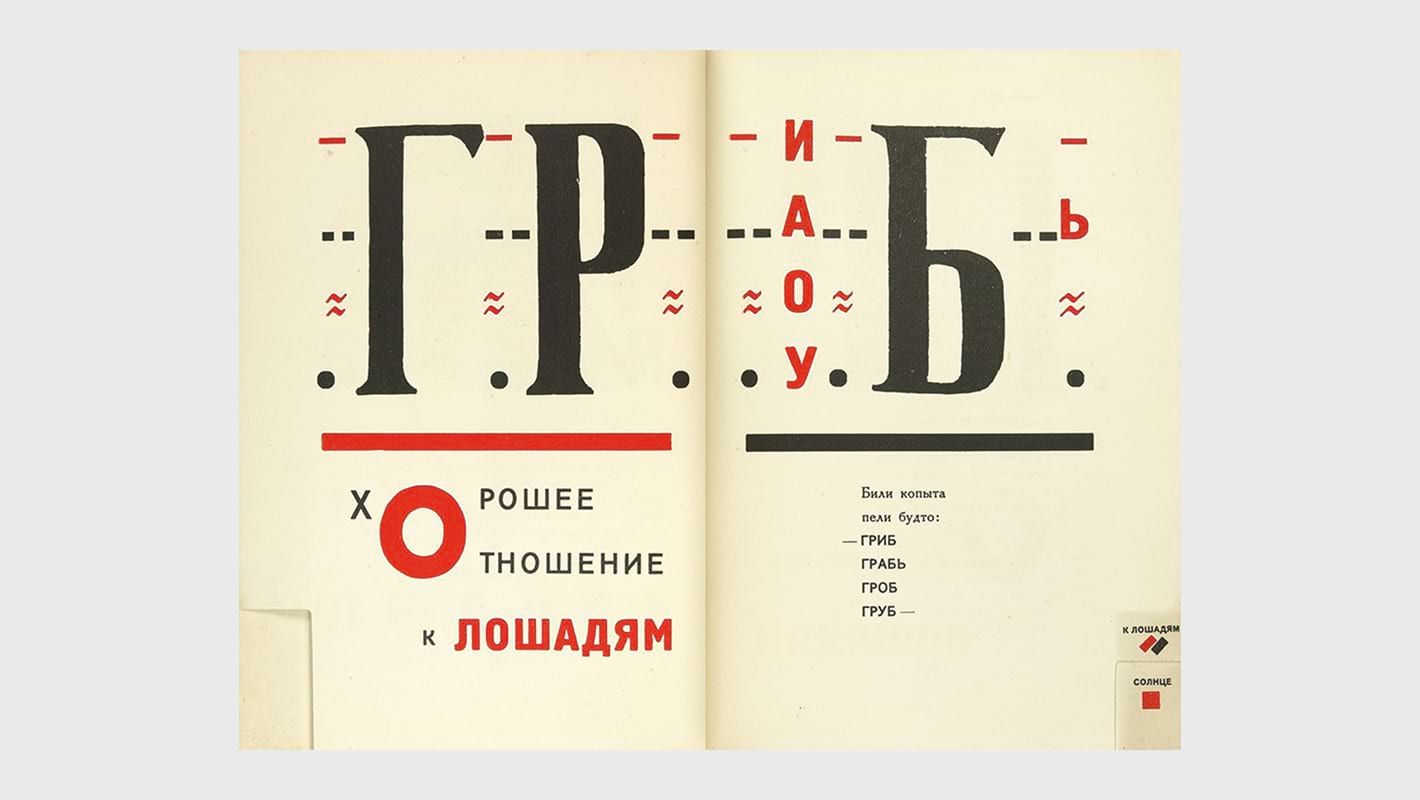

Лисицкий много занимался книжным дизайном и искусством плаката. Один из самых известных его проектов в дизайне полиграфии — книга Маяковского «Для голоса», изданная в Берлине в 1923 году.

Лисицкий оформил ее в виде телефонного справочника: справа вырезал лесенку-регистр с названиями стихотворений и абстрактными пиктограммами. Так читатель может быстро открыть страницу с нужным произведением.

Лаконичные иллюстрации в духе супрематизма дополняли каждое стихотворение. Некоторые слова в тексте были подчеркнуты линиями или выделены ярким цветом.

Лисицкий как бы давал инструкцию читателю: с какой интонацией и в каком темпе декламировать стих. Визуальная иерархия на страницах книги чем-то напоминает современные интерфейсы, с разными блоками текстов и уровнями подзаголовков.

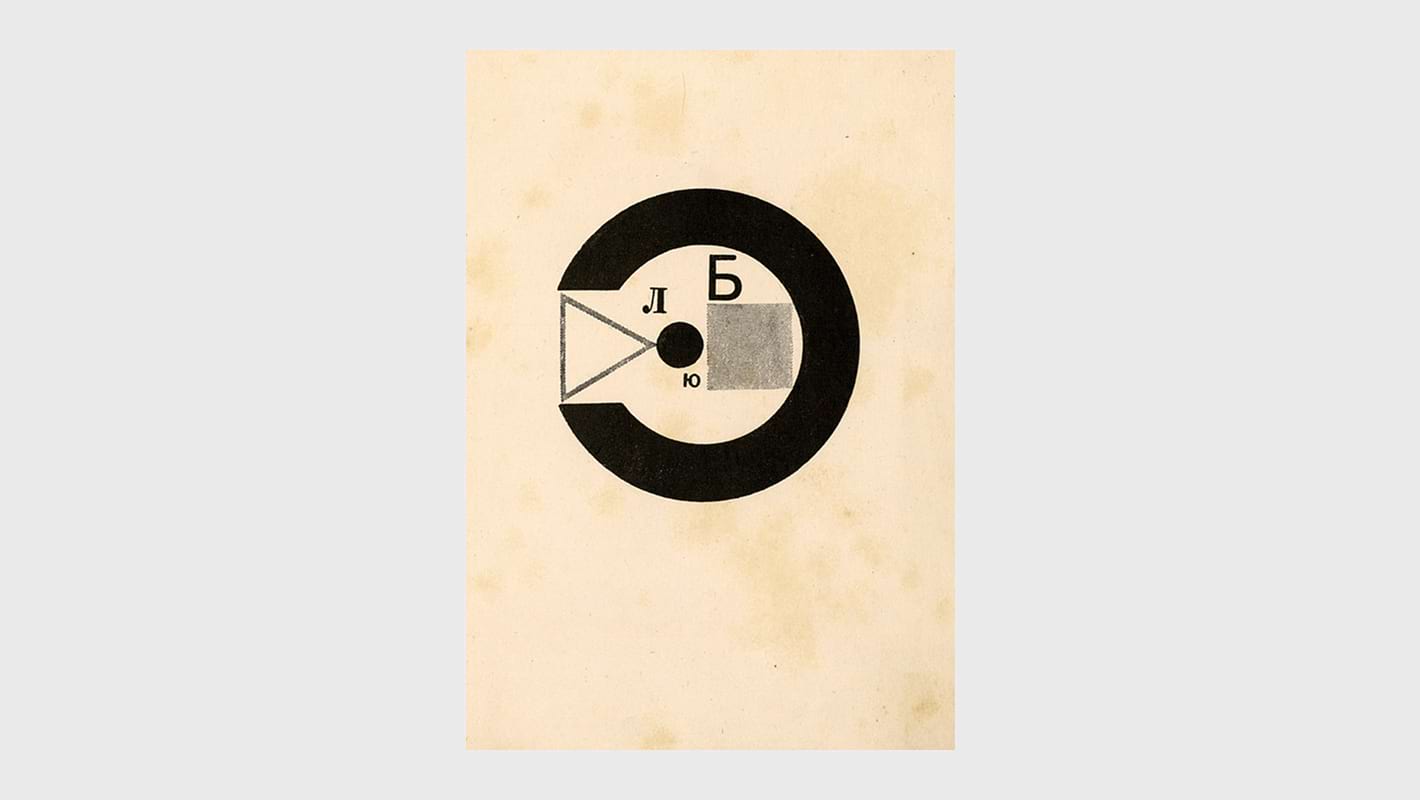

На первом развороте изображена композиция из трех букв внутри окружности: Л, Ю и Б. Это инициалы возлюбленной Маяковского Лили Брик, которые при прочтении по кругу складываются в слово «Люблю».

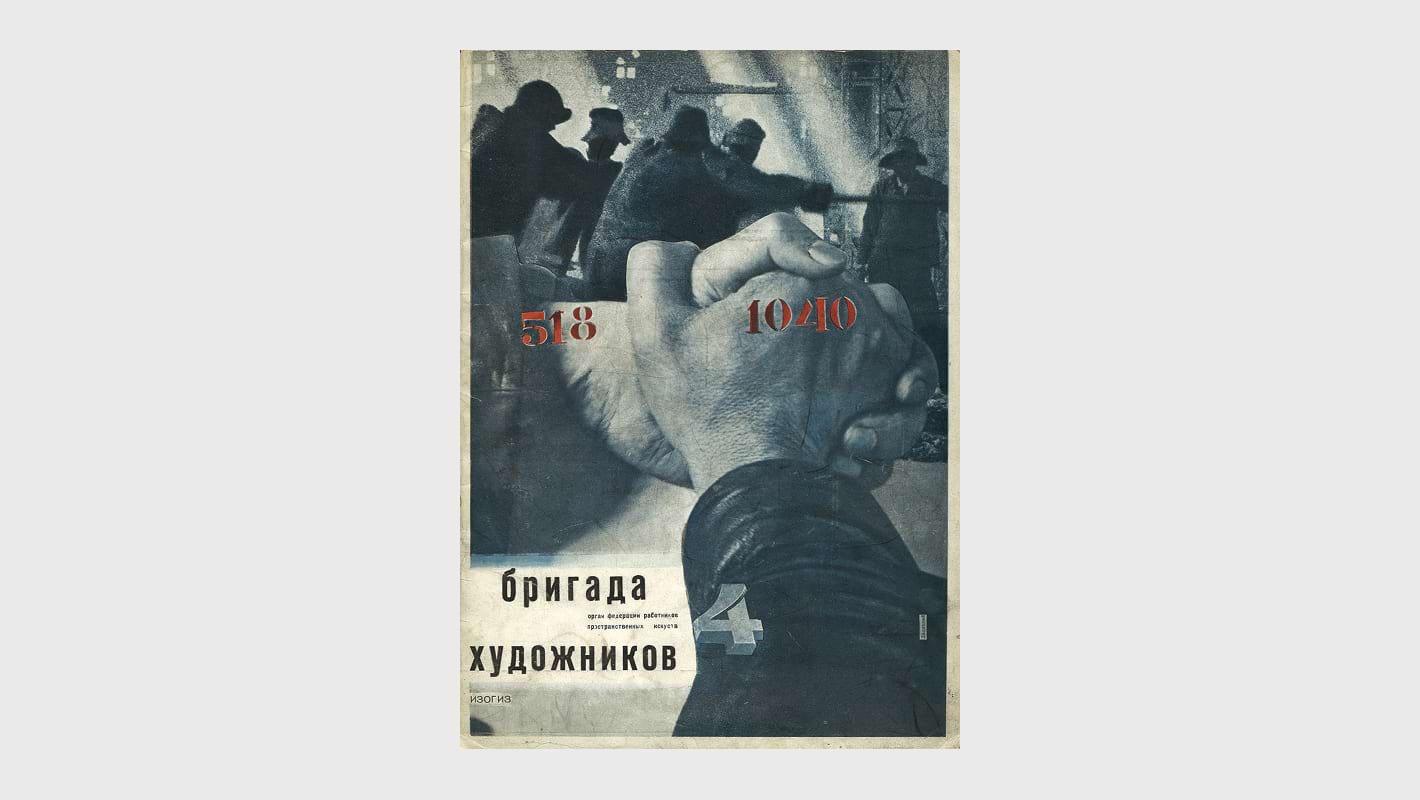

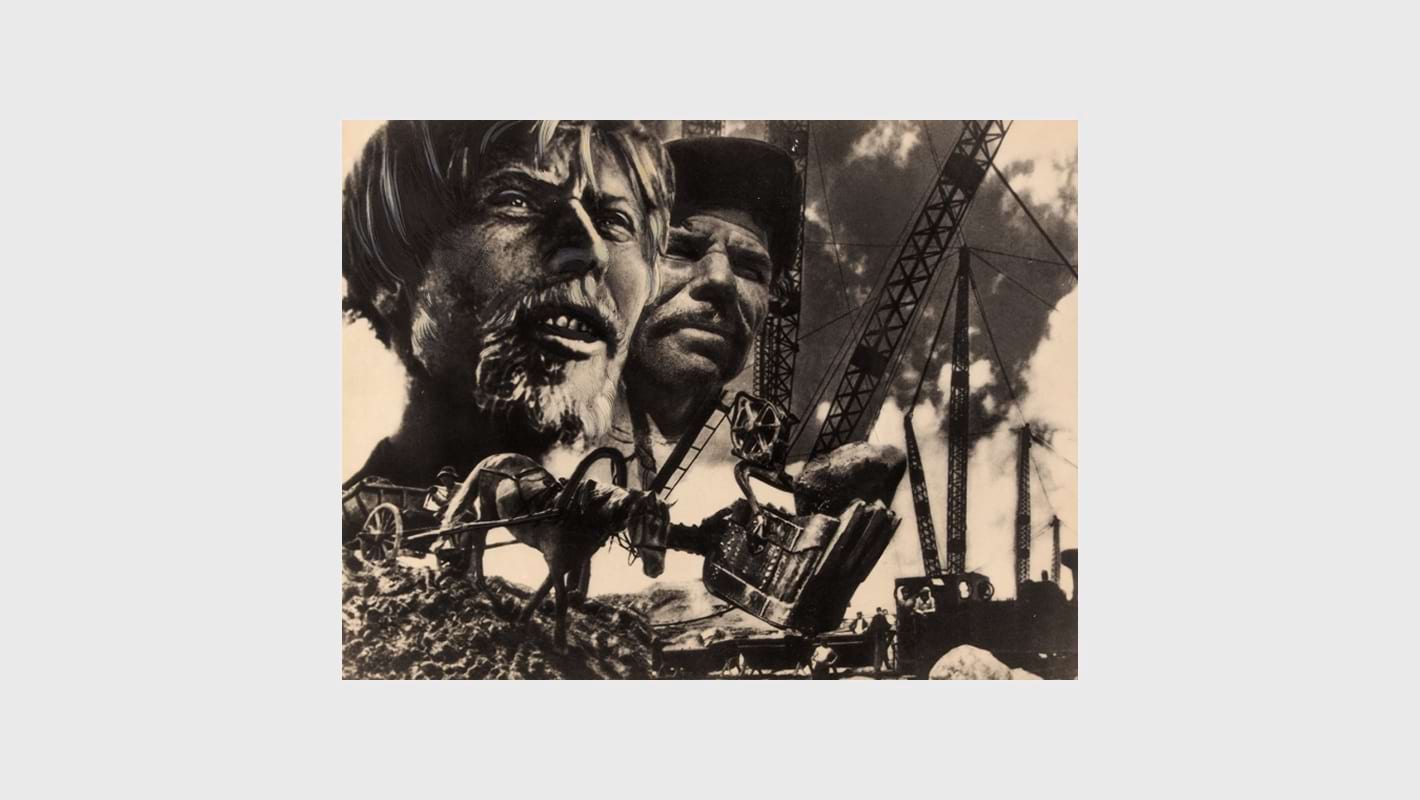

Фотоколлажи: монтаж как язык авангарда

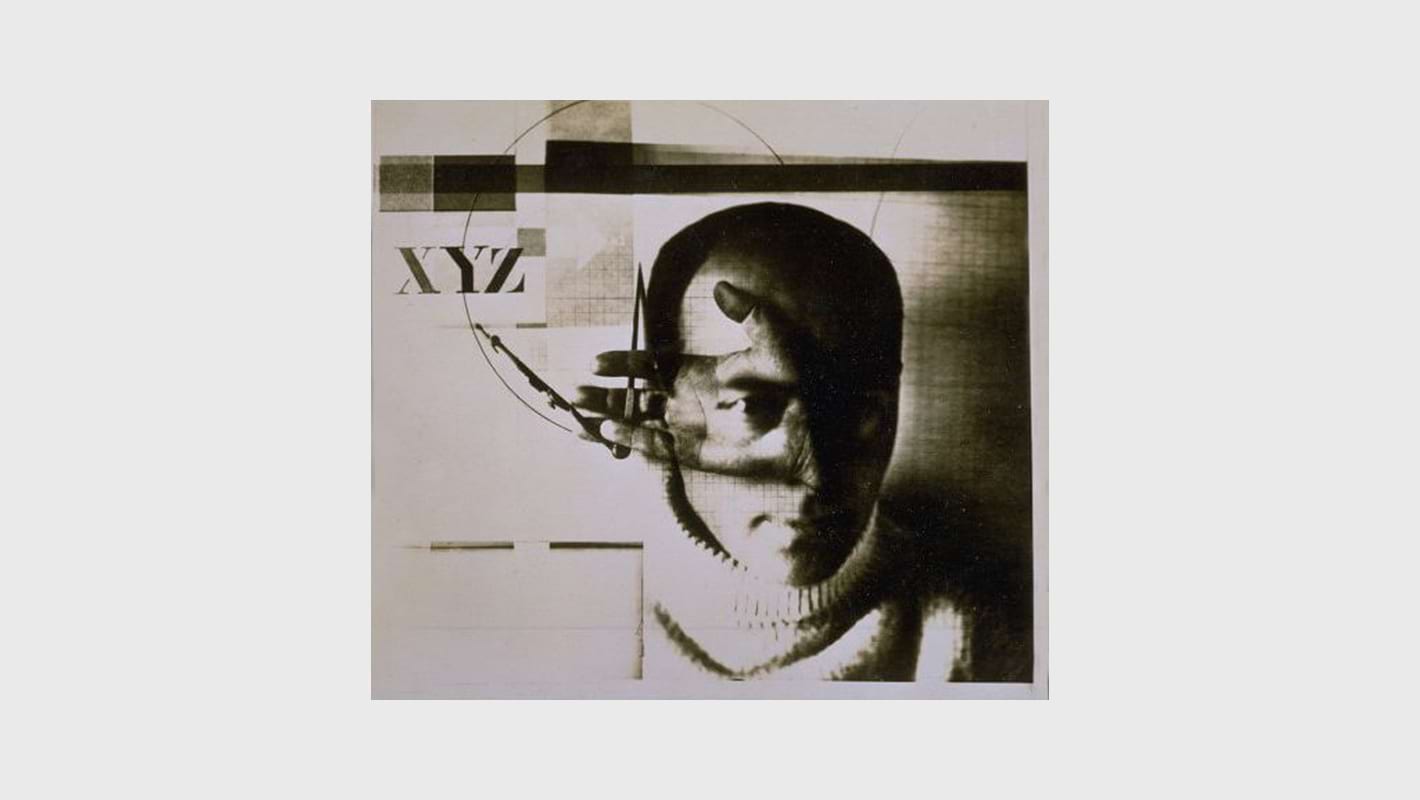

Лисицкий много экспериментировал с фотографиями. Например, печатал с нескольких негативов на одном листе, чтобы получать наслоения. Также он работал с фотограммой — это способ получения изображения без фотокамеры. Предмет помещают на бумагу или пленку и освещают лампой, чтобы получилась тень с нужными очертаниями. Фотохимическим способом создается изображение — с более четкими или более размытыми контурами.

Коллажи Лисицкого были не похожи на работы современников. Он преимущественно создавал многослойные композиции, технически сложные и новаторские для своего времени.

Техника коллажа была востребована для оформления книг, жуналов, афиш и плакатов.