На польском плакате к фильму «День шакала» мы видим историю в картинках. Последовательность из трех кадров. На первых двух изображен силуэт де Голля навытяжку (огромный носище, кепи, на заднем плане — французский флаг). На третьем рисунке голова генерала опущена, а за спиной государственного мужа разрываются четыре черные кляксы. Это отсылка к кульминационной сцене фильма: Эдвард Фокс нажимает на курок в тот момент, когда генерал (цитирую по литературному первоисточнику): «торжественно приложился губами к щеке ветерана».

Чтобы дотянуться до щеки, ему приходится наклониться. Чмок! Пуля не достигает цели, потому что Шакал не предвидел этого жеста, «так популярного у французов и других народов, исключая англосаксов». Французский президент избегает смерти благодаря культурным различиям. В середине семидесятых годов общественность не могла не знать, что покушение OAS провалилось (секретная вооруженная организация, фр. Organisation de l’armée secrète), а де Голль умер в своей постели. Тем не менее плакат Эрика Липинского (один из важнейших представителей польской школы плаката) — чистый, настоящий спойлер. К тому же вводящий в заблуждение, потому что… (посчитайте следы от пуль).

Однако в моем рейтинге он занимает лишь второе место в своей категории. Первое досталось дешевому изданию Агаты Кристи, где на обложке изображено решение детективной загадки (револьвер был в цветочном горшке! в горшке!).

* * *

Еще плакаты играли роль смехойлеров. Намеренно или случайно высмеивали свою тему. Только в Польше на афише, рекламирующей выезд на охоту, можно было нарисовать оленя, триумфально поставившего копыто на грудь поверженного стрелка (Hunting in Poland Виктора Гурки, 1961). «Осторожно — голова не резиновая», — предупреждал Мацей Урбанец и рисовал сплющенную резиновую голову, от которой отскочил молоток. Траектория полета обозначалась пунктиром. Вальдемар Свержий, которому заказали цирковой плакат, с готовностью нарисовал бородатую женщину. Синюю и совершенно голую (в общем-то, это было смелое предвосхищение появления Кончиты Вурст).

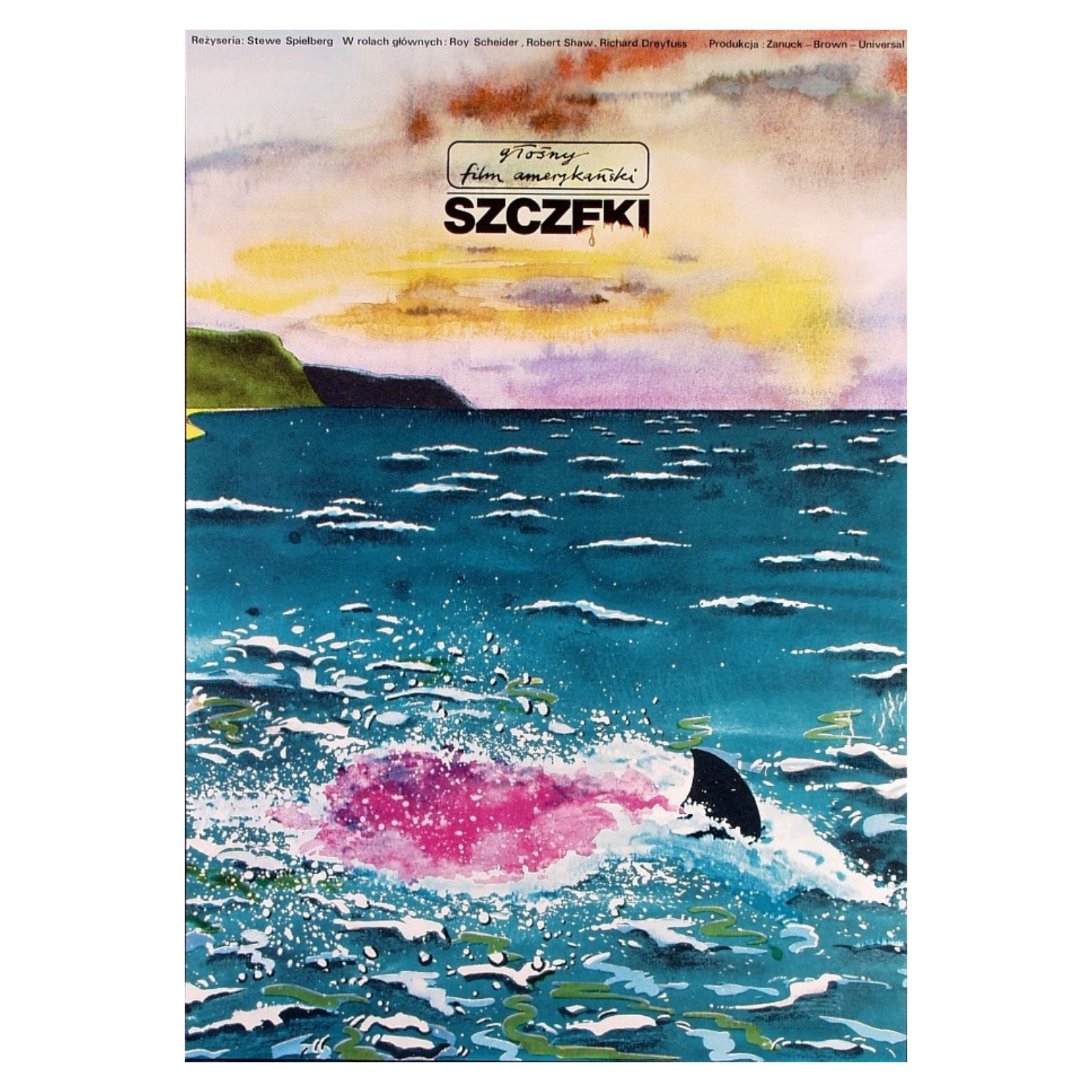

Иногда тема обыгрывалась более изощренно. Во всем мире с плаката к фильму «Челюсти» скалила зубы акула. Наш Анджей Дудзинский предложил полную обаяния парафразу «Падения Икара» Брейгеля. Море, небо, спинной плавник. И только розовый кильватер свидетельствует о драме, которая здесь произошла.

* * *

Юмор всегда составлял неотъемлемую часть польского дизайна. Еще в двадцатые годы графики обращались к абсурдным ассоциациям и каверзным метафорам, но, пожалуй, самые благоприятные условия для духа противоречия сложились после 1956 года. Не сказать, что государственный заказчик позволял над собой смеяться. Однако разрешал определенную дистанцию, иронию, подмигивание.

Это висело в воздухе.

Рекламу в условиях дефицита, цирк, пропаганду безопасности и гигиены труда, официальную идеологию трудно было воспринимать всерьез. Никто не изучал эффективность пиар-кампаний. Никто не подсчитывал рейтинги продаж. Зачем? Все равно ни один плакат не побудил бы людей купить билеты на болгарский вестерн или облачиться в спецовки. Государство и партия (представленная концерном рабочего издательского кооператива «Пресса-Книга-Печать») любезно субсидировали развитие изобразительного искусства. А бенефицианты иногда платили им добродушной насмешкой.

Что ж. Это был соцреализм. Никто не тратил деньги из своего кармана. Даже заработанные, они казались ненастоящими. Я помню байку о двух выдающихся плакатистах начала шестидесятых. Они получали баснословные суммы и исповедовали принцип work hard, play hard (от англ. «Трудись усердно, играй жестко»). При Гомулке возможности художников вести разгульный образ жизни были ограничены. Самая большая экстравагантность, которую они могли себе позволить, состояла в том, чтобы не стирать рубашки, а каждый день перед выходом в кабак покупать новые в универмаге.

* * *

Позже, в начале девяностых, первый клиент — бизнесмен из издательской сферы — преподал мне важный урок:

— Ничего не говори о польской школе плаката! — кричал он. — Людей от этого тошнит. Сорок лет они не могли купить два ботинка зараз, зато у них были лучшие в мире плакаты. Думаешь, рабочему из Жераня нравились эти метафоры? Я тебе скажу, чего хотят люди. Они хотят наконец получить приличную печать, чтобы лист пестрел красками и блестел. Никаких метафор. И чтобы было видно, что художник поработал на совесть.

Причем тирада была уже не совсем актуальна, поскольку рабочий как раз исчез. Вместе с предприятиями в Жеране и большей частью промышленности.

Капитализм — штука немудреная, ну, может, за исключением дериватов, курсов и облигаций. И все же в начале девяностых я чувствовал себя так, как будто разгуливаю в футболке с принтом «ОБЪЯСНИТЕ МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ТАКОЕ СВОБОДНЫЙ РЫНОК». Всех вокруг обуяло желание растолковать, что же это за новое время наступило. В каждом проснулся Джеффри Сакс (американский экономист, один из разработчиков «шоковой терапии» в ряде стран, в том числе в Польше). Начальник, глядя на мои первые проекты, принимался увещевать:

— Никто этого не поймет. Лучше я тебе это скажу, а не какой-нибудь отъевшийся босс.

Чувак, который не хотел платить за дизайн логотипа, тоже не ограничился отказом. Он поведал мне весь свой жизненный путь, начиная с тех времен, когда вставал на рассвете, чтобы продавать помидоры на рынке. А сейчас, смотрите-ка, он заказывает «лагати-и-ип», за который, однако, не заплатит, потому что не поднялся бы так высоко, если бы бросал деньги на ветер.

Это было невыносимо. Как сказал судья, аргументируя приговор одному выродку:

— Суд понимает, что можно убить, но чтобы так измываться?

За дидактикой, бесконечными наставлениями, избиениями друг друга невидимой рукой рынка скрывались страх и беспомощность. Чего хотят люди? Что их занимает? Что им действительно нравится? Ни диплом о высшем образовании, ни опыт не давали ответов на эти вопросы.

В редакции первого, робкого, деликатного и социально чувствительного таблоида использовали «тест уборщицы». Редактор вызывал пани Стасю и давал ей прочитать тексты. Если паня Стася тексты не понимала, их возвращали авторам на доработку. Знакомый жаловался, что один из тогдашних литературных журналов не принял его рецензию, аргументируя отказ тем, что она не прошла «проверку сторожа» (автор употребил слово «онтология»).

Это было начало: снисходительная убежденность, что умные авторы снизойдут до пани Стаси и подготовят для нее незамысловатое чтиво — умное и написанное доступным языком. Вскоре стали возникать настоящие компании, занимавшиеся исследованиями мнения. На рынке появились настоящие деньги. Потребитель не ждал, когда кто-нибудь поинтересуется его мнением. Он покупал что хотел.

В рекламе «Годзиллы» должен был присутствовать Годзилла. В рекламе фильма об акуле-людоеде — свирепая акула-людоед. Хищник с острыми зубами. С окровавленной мордой размером со шкаф и комплектом окровавленных зубов, окупающим каждый злотый, потраченный на билет.

У клиентов девяностых горели глаза. — Я — бренд-менеджер овсяного печенья, — представилась дама. — Всегда хотел с вами познакомиться, — заверил я.

Никогда не забуду ее взгляд. Дело было не в том, что я повел себя невежливо. Скорее в том, что я покусился на святое. Энтузиасты свободного рынка не позволяли проявлять неуважение к брендам. Несколькими годами ранее, на закате ПНР, можно было издеваться над кем угодно и чем угодно. Как вдруг наступил капитализм, и все посерьезнели. Был объявлен конец иронии. Ирония считалась матерью отступничества. Синонимом превосходства. Высокомерия. Зазнайства. Никто не собирался платить зазнайкам.

Поздний социализм выдохся. Ранний капитализм искрил энергией и требовал всеобщей вовлеченности.

Я видел, как один знакомый, бренд-менеджер чая в пакетиках, шествовал в желтой куртке, окруженный небольшой свитой хостес. Видел лучшие умы поколения, ломавшие голову над тем, как эффективнее разложить товар на заправочной станции, над хитрой системой психологических рычагов и ловушек, рассчитанной на то, чтобы ни один водитель не смог устоять перед покупкой орешков.

Можно выразить это короче. История польской школы плаката началась в сороковых годах, еще в Лодзи (Варшава лежала в руинах). Эрик Липинский так вспоминал свой первый заказ:

— Киноафиши тогда считались продукцией второго сорта, и уважающий себя график счел бы такую работу унижением. Но вскоре Генриху (Томашевскому) пришла идея, что можно согласиться на предложение «Польского фильма» при условии, что мы не будем штамповать типичные плакаты с огромными лицами и фигурами актеров и что наши афиши будут представлять собой графическую композицию, где источником вдохновения станет сюжет фильма. Мне очень понравилась эта идея, понравилась она и начальнице Марине Сокорской, которая приняла ее безоговорочно, несмотря на протесты профессиональных кинематографистов.

Графики выиграли у свободного рынка (в не совсем честной борьбе). Они торжествовали несколько десятилетий, не подозревая, что где-то в глубине зреет сопротивление. Великолепный плакатист рассказывал, как в семидесятых работал на Главное управление кинопроката. Когда чиновницы, занимавшиеся заказами, уже прониклись к нему симпатией, они вытащили из-за шкафа свое самое главное сокровище — настоящий американский плакат с огромными лицами, фигурами актеров и закатом. Развернули рулон и спросили:

— Как вы думаете, мы в Польше когда-нибудь доживем до такого? Ну вот, мы дожили.